○日置市母子保健法施行細則

平成17年5月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定指導者)

第2条 市長は、法第8条の2の規定により、法第10条に規定する保健指導、法第11条若しくは第17条に規定する訪問指導又は法第12条若しくは第13条第1項に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を自ら指定した医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせることができる。

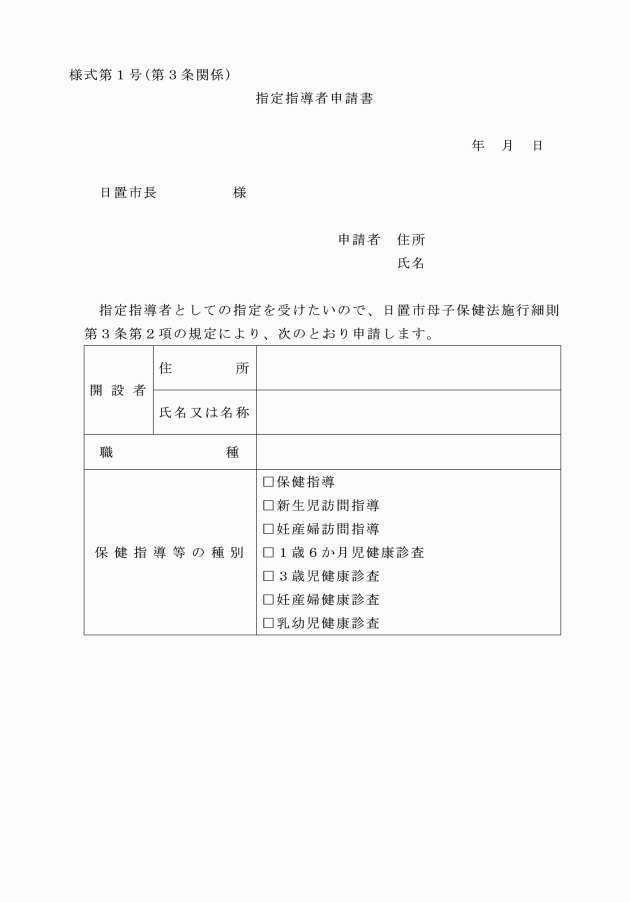

(指定指導者の指定等)

第3条 市長は、病院、診療所又は助産所の開設者及び医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者の同意又は申請に基づき、指定指導者を指定する。この場合において、市長は、保健指導等の種別を区分して指定することができる。

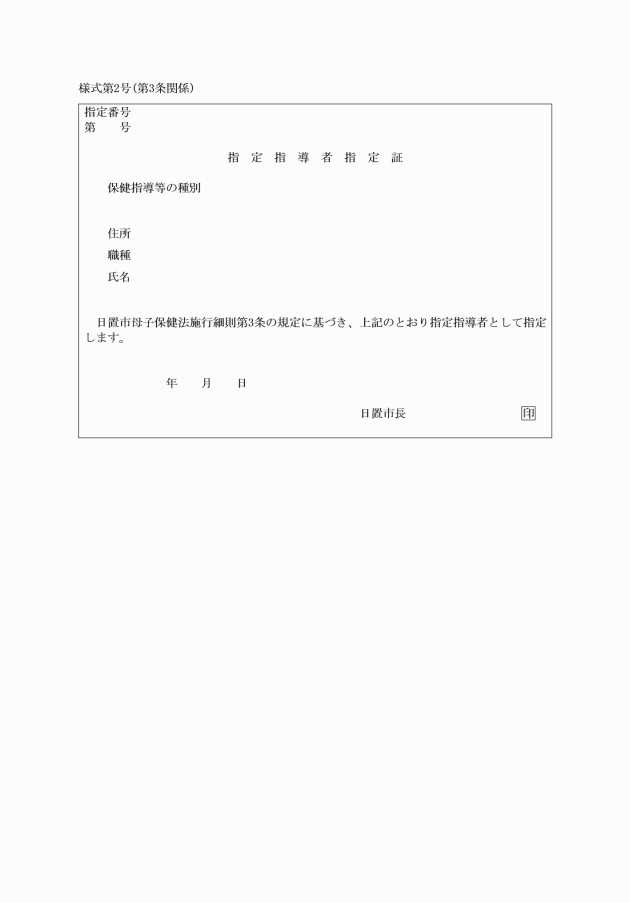

3 市長は、指定指導者を指定したときは、指定指導者名簿に指定をした者の氏名、住所及び職種を記入し、指定指導者指定証(様式第2号)を交付する。

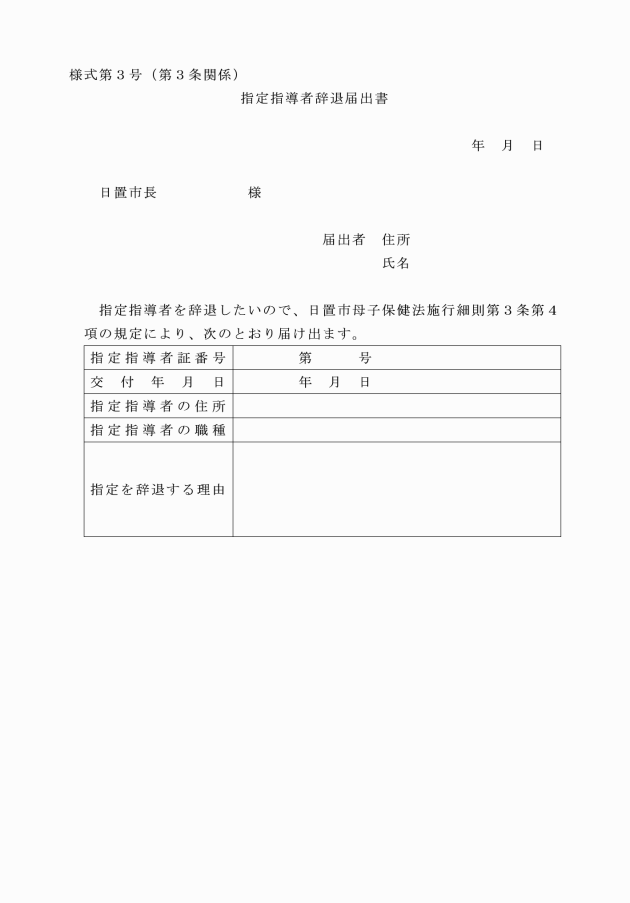

4 指定指導者は、指定を辞退しようとするときは、指定指導者辞退届出書(様式第3号)に指定指導者指定証を添えて市長に提出しなければならない。

5 市長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所の変更等により保健指導等の業務ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(保健指導等の報告)

第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

(保健指導等の費用の支払)

第5条 市長は、前条の規定により提出された妊婦訪問指導票等に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。

2 前項の費用の単価は、市長が別に定める。

(プライバシーの保護)

第6条 指定指導者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(母子健康手帳の交付)

第7条 市長は、法第16条に規定するほか、法第15条の妊娠の届出をしなかったため、母子健康手帳の交付を受けていない乳幼児の保護者に対し、母子健康手帳を交付することができるものとする。

2 母子健康手帳の交付を受けた者が母子健康手帳を紛失し、又は著しく毀損したときは、その旨を市長に届け出て、母子健康手帳の再交付を受けることができるものとする。

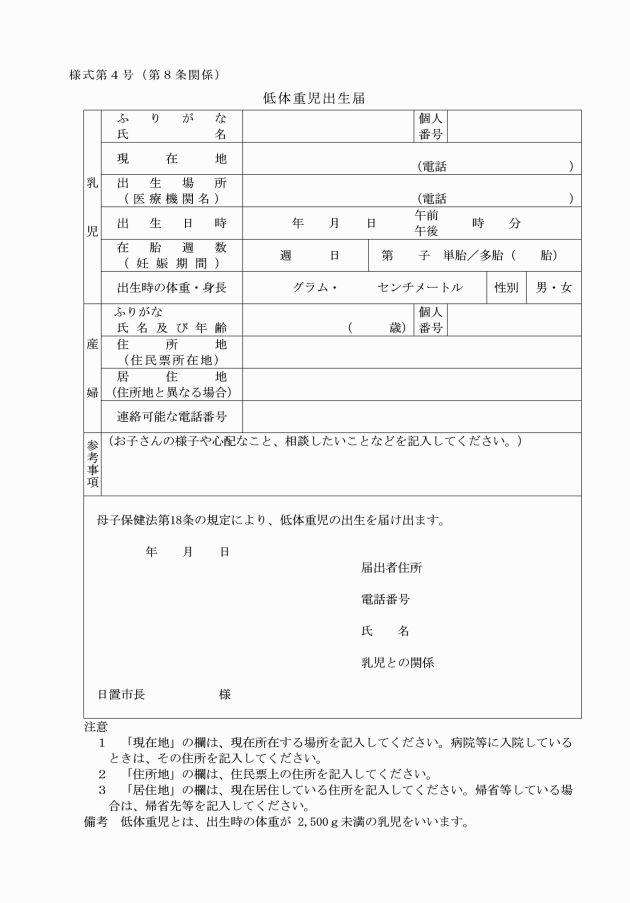

(低体重児の届出)

第8条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第4号)によるものとする。

(養育医療の対象者)

第9条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の対象となる者は、おおむね別表に掲げる者とする。

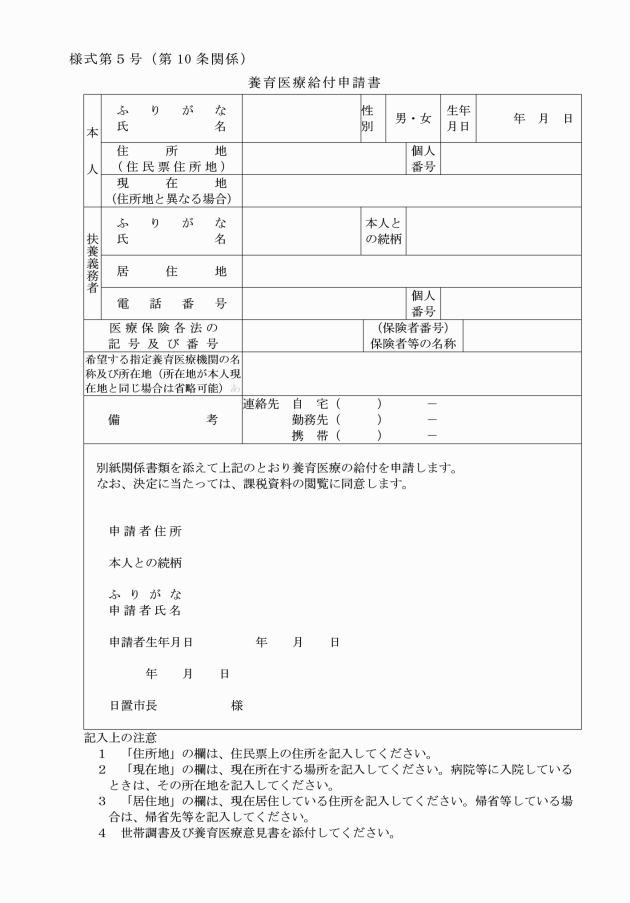

(養育医療の給付申請)

第10条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第5号)により行うものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

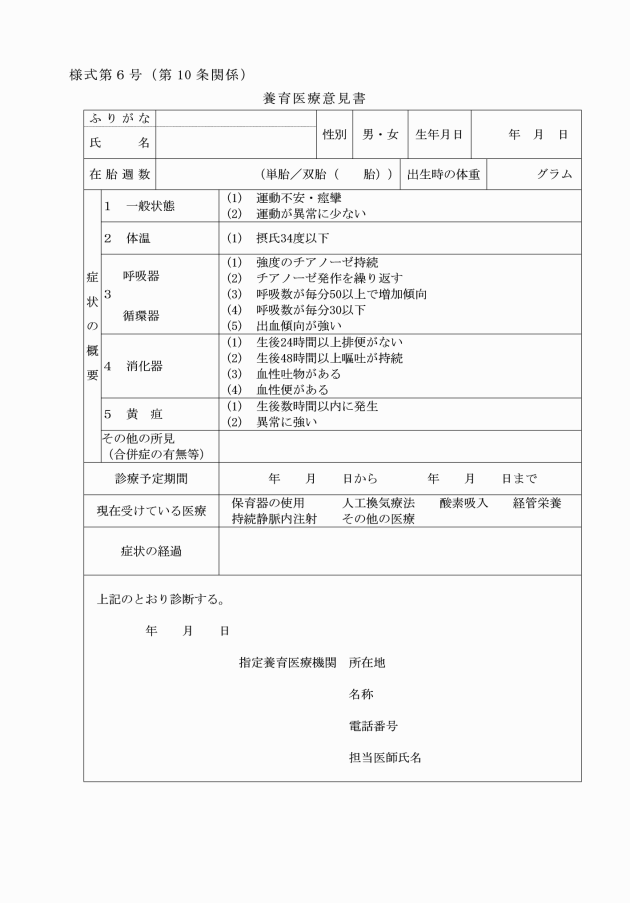

(1) 養育医療意見書(様式第6号)

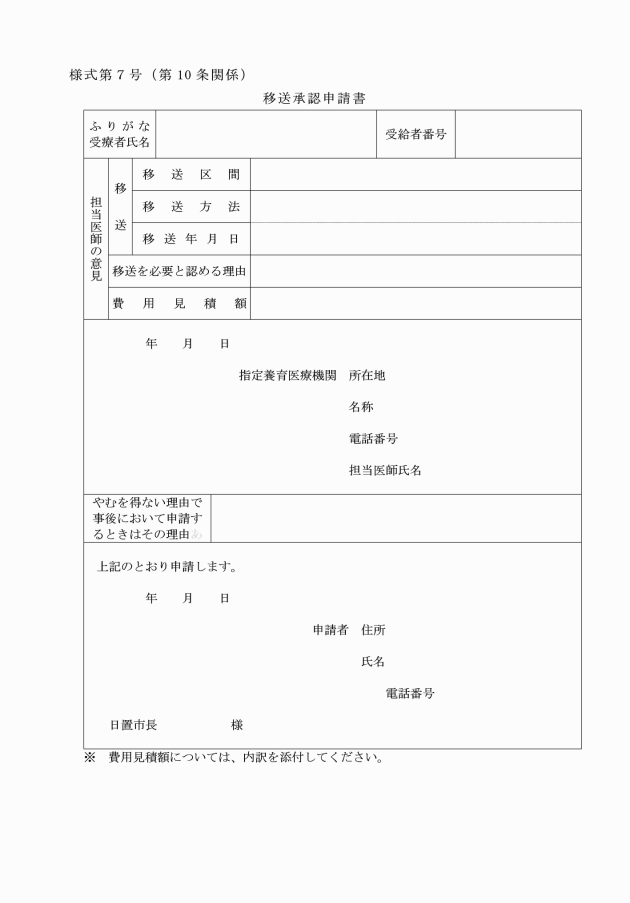

(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては、移送承認申請書(様式第7号)

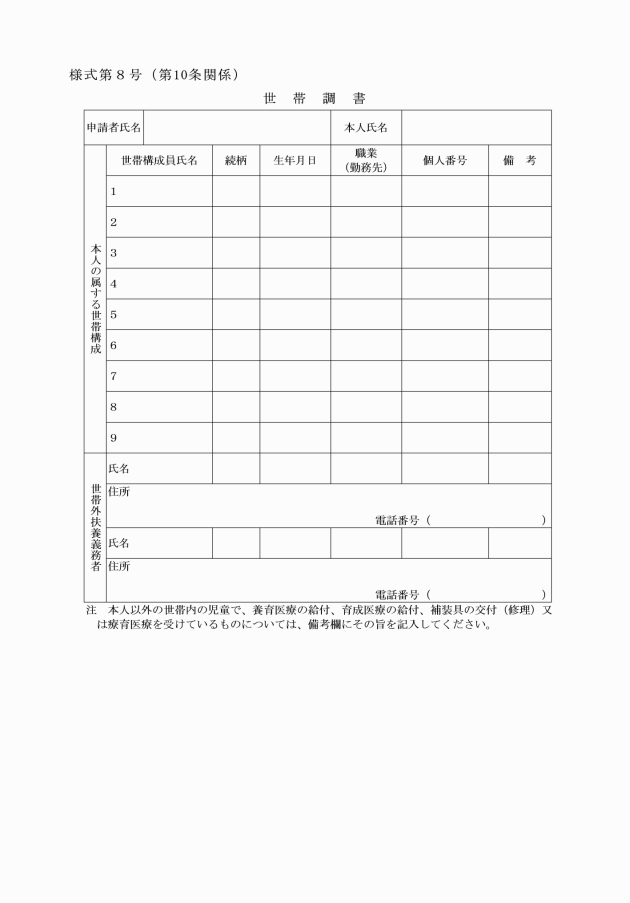

(3) 法第20条に規定する措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(様式第8号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(養育医療の給付)

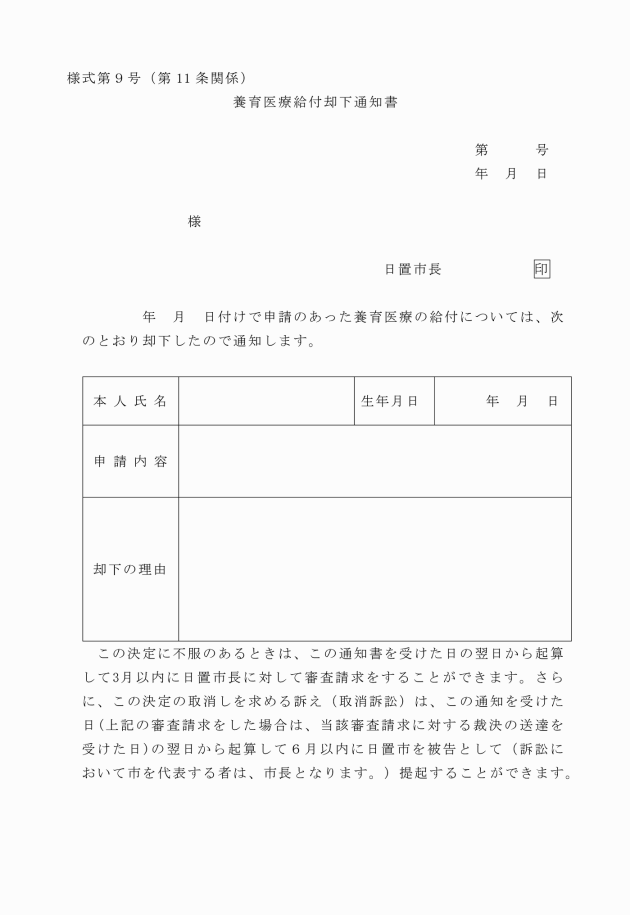

第11条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

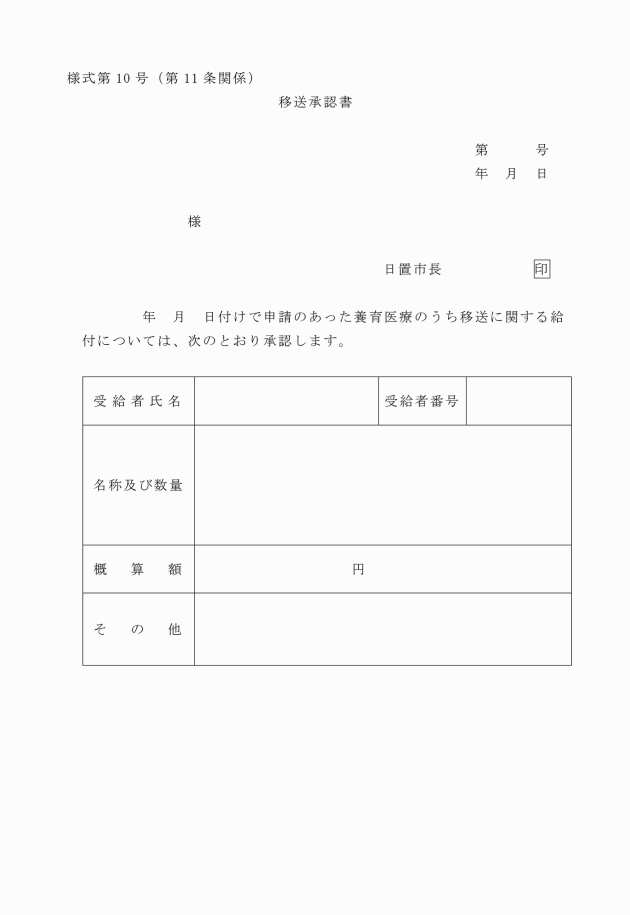

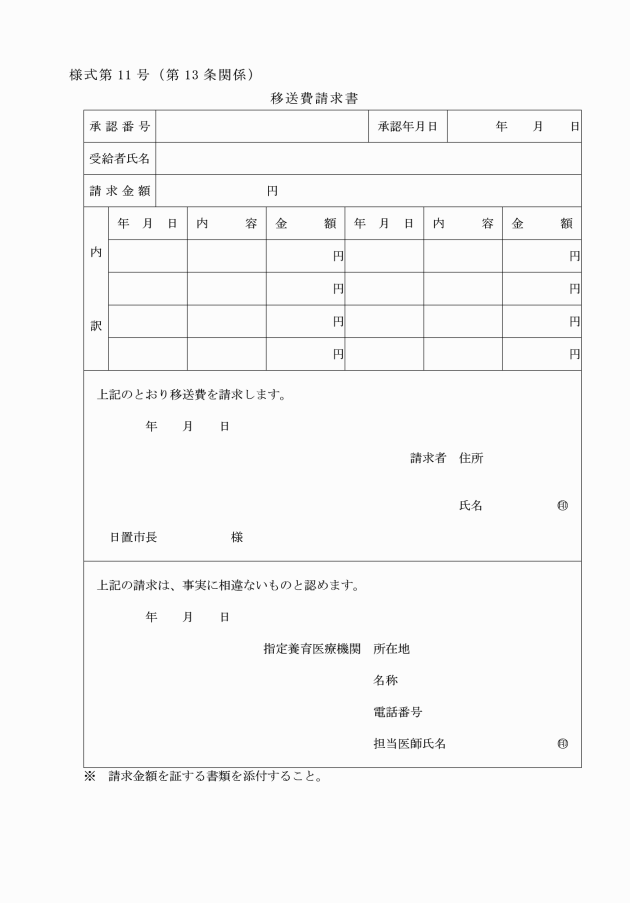

3 市長は、養育医療のうち、移送の給付を承認したときは、速やかに移送承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(養育医療券の交付を受けた者の届出)

第12条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。

(1) 養育医療券の交付を受けた日から起算して30日を過ぎても養育医療の給付を受けないとき。

(2) 本人の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けることができなくなったとき。

(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったとき。

ア 養育医療券に記載された医療保険各法による記号及び番号又は保険者等の名称

イ 世帯調書に記載された扶養義務者又は世帯構成

(4) 前3号に掲げるもののほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(養育医療の内容変更)

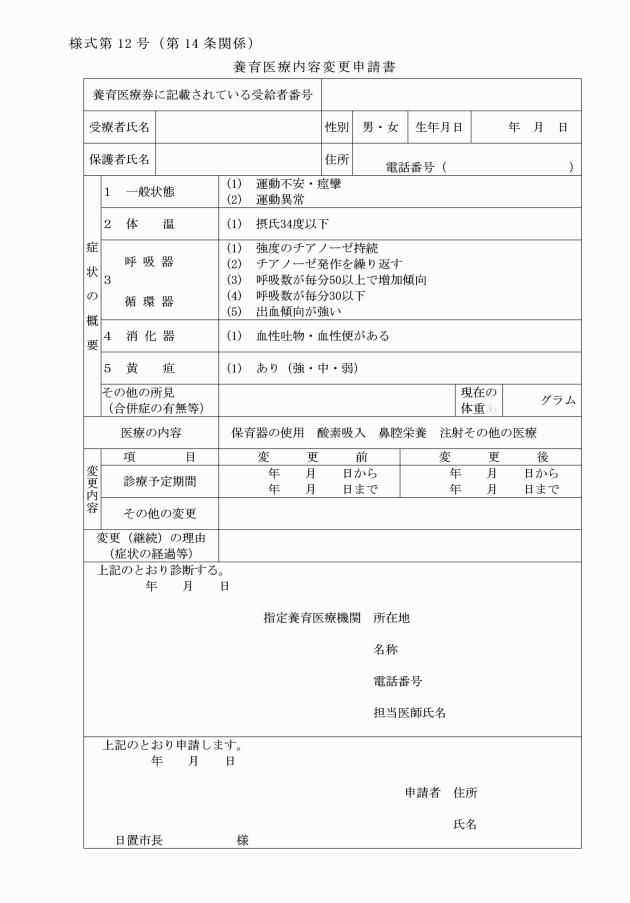

第14条 本人の保護者又は法第20条第5項の規定による指定を受けた機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、養育医療の内容を変更する必要があると認める場合は、事前に医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(通知)

第15条 指定養育医療機関は、本人が入院し、退院し、又は入院中に死亡したときは、本人の養育医療券の番号、住所、氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。

(自己負担金の額)

第16条 法第21条の4第1項の規定により市長が養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(令和5年6月16日付けこ成母第77号こども家庭庁長官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1により算定した額とする。ただし、当該自己負担金の額が市の支弁した額を超えるときは、当該市の支弁した額を自己負担金の額とする。

(自己負担金の徴収)

第17条 市長は、前条に規定する自己負担金の額を決定したときは、毎月納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 前項の自己負担金の納入期限は、自己負担金の額の決定をした日の翌日から起算して20日以内とする。ただし、当該期限が日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を当該期限とみなす。

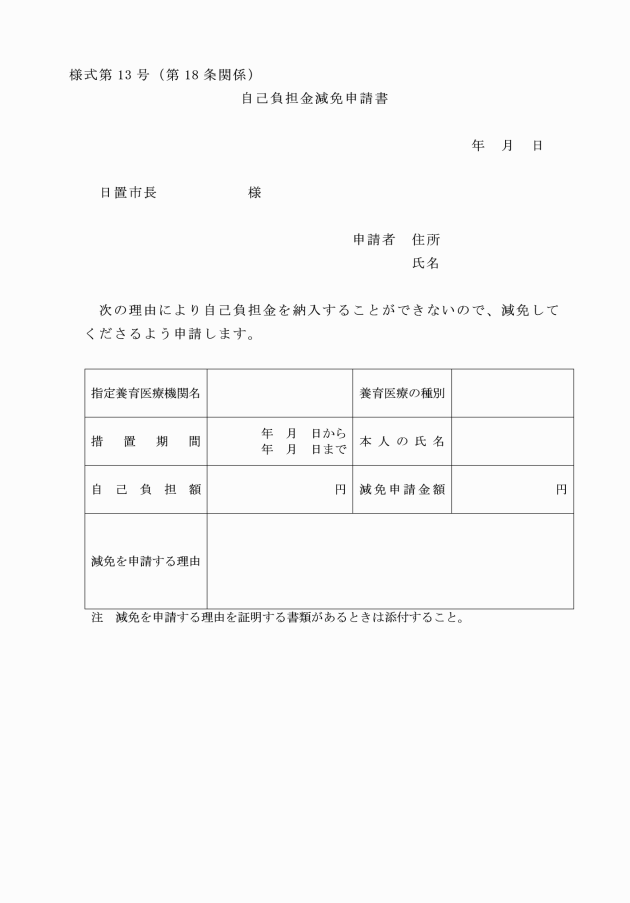

(自己負担金の減免)

第18条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 疾病にかかり、又は災害を受けたことにより、生計の維持が困難であると認められるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められるとき。

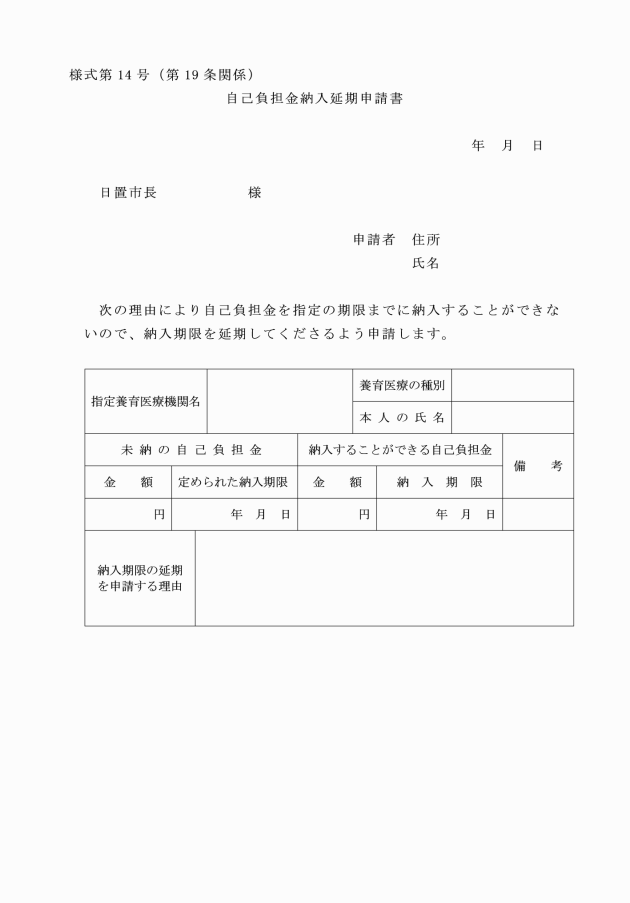

(自己負担金の納入延期)

第19条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により、自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延長することができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の母子保健法施行細則(平成9年東市来町規則第9号)又は伊集院町母子保健法施行細則(平成9年伊集院町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年8月7日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月12日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第12条第3号イ、第16条及び別表第2の規定は、令和元年12月27日から適用する。

附則(令和4年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第18号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第9条関係) 養育医療の対象者

1 出生時の体重が 2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者

(1) 一般状態

ア 運動不安又は痙攣がある状態

イ 運動が異常に少ない状態

(2) 体温が摂氏34度以下の状態

(3) 呼吸器及び循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するか又はチアノーゼ発作を繰り返す状態

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか又は毎分30以下の状態

ウ 出血傾向が強い状態

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がない状態

イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態

ウ 血性吐物又は血性便がある状態

(5) 生後数時間以内に黄疸が現れるか又は異常に強い黄疸がある状態